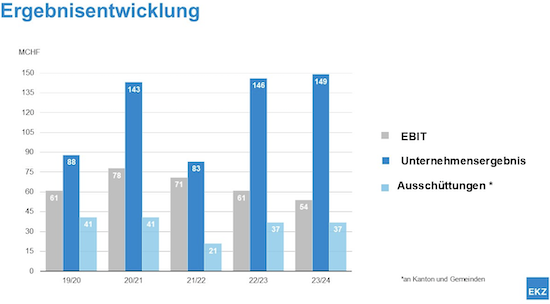

Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) verdienten im Geschäftsjahr 2023/24 per Ende September auf Gruppenebene 149 Millionen.

Ein Rekord.

Die selbständige Anstalt des kantonalen öffentlichen Rechts spielt das herunter und schreibt: Der Unternehmensgewinn blieb mit 149,1 Millionen auf einem hohen Niveau.

Massgeblich dazu beigetragen haben die Beteiligungen, vorab der 38 Prozent-Anteil an der Bündner Repower AG.

Aufwertung in der Bilanz, Auflösung einer letzten Badwill-Rückstellung, Dividenden. Zusammen knapp 100 Millionen.

Die rund eine Million Menschen als Endverbraucher und die Tausenden von Gewerblern und KMU können zufrieden sein.

99.998 Prozent sei das Netz verfügbar. Dafür habe man mehr als 100 Millionen Franken in die Netz-Stabilität investiert, so die EKZ-Führung.

Es sind die Kosten vor Ort für die laufende Energiewende.

Die Vergütungen an die langjährige „5 Men“-Geschäftsleitung liegen seit Jahren bei etwas über 2 Millionen.

Im Schnitt kommt damit ein Mitglied des obersten EKZ-Gremiums immer noch auf mehr als ein Mitglied der kantonalen Regierung.

Skandalträchtig wie jüngst bei der Axpo ist das nicht.

Für den CEO des EKZ gibt es zusätzlich noch etwas mehr. Er sitzt auch im VR der Repower AG mit Sitz in Poschiavo.

Die durchschnittliche Compensation für ein Mitglied ist rund 120’000 Franken.

Nun wird das Geld verteilt: 26 Millionen fliessen an den Kanton. Budgetiert sind 20 Millionen. Den Finanzdirektor, der selbst im VR der EKZ sitzt, wird es freuen.

Sein Budget mit einem Überschuss von 180 Millionen verkommt bereits nach nur 5 Wochen im neuen Jahr zur Makulatur.

Die Riesen-Bonanza von Nationalbank (357 Millionen anstatt 119 Millionen) und Axpo (120 Millionen anstatt 37 Millionen) in die Staatskasse lassen grüssen.

Die Gemeinden erhalten von der EKZ seit Jahren rund 11 Millionen an freiwilligen Ausgleichsvergütungen. Dieses Gratisgeld aus Sicht der Kommunen versickert jedoch in den Gemeindehaushalten.

Die restlichen 40 Millionen gehen ins Eigenkapital. Dieses beträgt auf Gruppenebene über 2.3 Milliarden, die Eigenkapitalquote erreicht 82 Prozent.

Die Schulden sind mit Cash und Wertschriften gedeckt.

Wäre die Beteiligung an der Axpo nicht nur mit knapp 70 Millionen bilanziert, wäre das Eigenkapital nochmals um astronomische Dimensionen höher.

Das grosse Thema bei den EKZ in diesem Jahr heisst: Verteilkampf um die Axpo-Dividende. Vor wenigen Tagen sind den EKZ nämlich 120 Millionen überwiesen worden.

Weiter bunkern, investieren (Ausland vs. Inland), noch mehr an Kanton und Gemeinden ausschütten?

Oder sehen die End-Kunden endlich etwas von den Profiten der Energiemultis?

Der lang bestehende und geschätzte Kundenbonus, de facto eine spontane Rückerstattung von zu hohen Tarifen in der Vergangenheit, musste 2020 auf Anordnung der Eidgenössischen Elektrizitätskommission abgeschafft werden.

Dafür sind die Tarife wegen der Ukraine-Krieg bedingten Verwerfungen an den Spotmärkten 2023 und 2024 und dem Gespenst einer Energie-Mangellage um rund 15 Rappen pro kWh angehoben worden.

Von unter 20 Rappen auf über 30 Rappen pro kWh. Um zu viel, wie im Nachhinein klar wird.

Ab 2025 gelten leicht niedrige Tarife in der Grössenordnung von 28 Rappen pro kWh. Auch dieses Jahr dürfte es sich ex-post herausstellen, dass die Kunden überzahlt haben.

„Clients last“.

Die EKZ haben einen grossen Spielraum, ab 2026 die Tarife mindestens unter 25, besser sogar unter 20 Rappen pro kWh zu drücken.

Das schont die Portemonnaies von Hunderttausenden von Zürcher Haushalten und Familien.

Links-grüne Umverteilung-Ideen wie eine Energiekostenzulage wären definitiv vom Tisch.

Gewerbler und energieintensive Betriebe werden konkurrenzfähiger und können ihre Preise senken.

Dienstleistungsmässig will man die Kunden hingegen umgarnen. Es werden nicht nur Kilowatt-Stunden aus der Steckdose angeboten, sondern ein ganzes Bündel an Produkten und Beratungen.

Cloud, Cabling, Security, Solar, Ladestationen, Alarmanlagen, Videoüberwachung, Zutrittskontrollen, Steuerungssysteme, Lampen, Glühbirnen, neu auch Wärmepumpen.

You name it.

Mit Staatsgarantie und befreit von allen Staats- und Gemeindesteuern werden private Firmen konkurrenziert.

Eine Entwicklung hüben und drüben in der Schweiz: BKW, Post, SBB, um nur ein paar der bekanntesten Beispiele zu nennen.

Die Politik zögert, dem einen radikalen Riegel zu schieben.

Die strikte Einhaltung des Zweckartikels im EKZ-Gesetz wäre eigentlich die Basis dazu. Dieser wird aber in der regierungsrätlichen Eigentümerstrategie vom letzten Sommer verwässert. Das Geschäft ist im Kantonsrat pendent.

Die EKZ sollen „Alles aus einer Hand anbieten“. So steht es auf der Webseite.

Politischer Unwille besteht auch, wenn es um die Corporate Governance geht. Sie verharrt in der Denke des letzten Jahrhunderts.

Der VR der EKZ konstituiert sich selbst. Die Mitglieder des nach Parteistärke zusammengesetzten Gremiums wählen ihren Präsidenten. Nicht der Kantonsrat.

Der VR kürt die Revisionsstelle. Nicht der Kantonsrat.

Der VR setzt seine eigene Entschädigung fest. Zuletzt tat er das im 2021. Damals genehmigte er sich ein Plus von rund 30 Prozent auf jetzt annähernd 0.6 Millionen.

Wiederum nicht der Kantonsrat.

Der ist in dieser Sache ein schlechtes Vorbild. Etwas früher hatte er für sich auch die Entschädigung erhöht.

Eine Volksabstimmung, wie diesen Sonntag in der Stadt Zürich, wurde politisch verhindert.

Der VR der EKZ beschliesst über die Gewinnverwendung, der Kantonsrat kann davon nur Kenntnis nehmen.

Der Eigentümer wird also bei einer entscheidenden Fragestellung neutralisiert.

Ein freisinniger Versuch für Anpassungen der obigen Missstände ist vor ein paar Jahren im Kantonsrat kläglich gescheitert.

Stillstand bei der Governance. Stillstand bei der vollständigen Markt-Liberalisierung der letzten Meile auf Bundesebene. Zunehmende Regulationsdichte.

Die an die EKZ gebundenen Kundinnen und Kunden erhalten weiterhin periodisch die Rechnungen in ihrem Briefkasten respektive in ihrer Inbox. Zu konsistent überhöhten Tarifen.

Üble Sache Maloney…

Die Strompreise sind viel zu hoch. Alle wissen das, aber es gibt viel zu viele Profiteure der jeutigen Situation, zuvorderst die Kommunen.

@ M.Afioso – die haben aber rasch von den Krankenkassen gelernt: wie nehme ich meine Kunden, die gesetzlich verpflichtet sind bei mir einzukaufen, wie eine Weihnachtsgans aus? Eine Frechheit, zuerst die Installation von PV-Anlagen pushen und dann die Rückspeise-Vergütungen brutal senken mit einer faulen Ausrede. Wann endlich werden diese gierigen und nutzlosen Mänätscherlis in die Wüste geschickt? Ausgebeutete Konsumenten vereinigt Euch!

@ M.Afioso – die haben aber rasch von den Krankenkassen gelernt: wie nehme ich meine Kunden, die gesetzlich verpflichtet sind bei mir einzukaufen, wie eine Weihnachtsgans aus? Eine Frechheit, zuerst die Installation von PV-Anlagen pushen und dann die Rückspeise-Vergütungen brutal senken mit einer faulen Ausrede. Wann endlich werden diese gierigen und nutzlosen Mänätscherlis in die Wüste geschickt? Ausgebeutete Konsumenten vereinigt Euch!

Wer seine PV-Anlage auf der Basis von Einspeisevergütungen kalkuliert hat, dem ist grundsätzlich sowieso nicht zu helfen. Schon seit Jahren ist klar, dass in Zukunft keine Einspeisevergütungen mehr bezahlt werden kann und wird, sondern dass eine PV-Anlage eigenverbrauchsoptimiert aufzubauen ist. Für Einspeisungen ist das Netz nicht gemacht. Das dauert noch Jahrzehnte.

Das Berater natürlich nicht auf diesen Umstand verweisen ist auch klar. Sie wollen ja eine Ganzdachanlage verkaufen. Und das die Politik diesen Mist mitmacht, auch. Denn sonst gibt’s keine Förderung. Und das wollten ja die Lobbisten erreichen.

Der EKZ-Verwaltungsrat ernennt sich selbst zu „Energiekaisern“ und bestimmt sein Honorar per Münzwurf. Der Kantonsrat protestiert – doch vergeblich! Statt Tarifsenkungen gibt es nun goldene Stromzähler für die Chefetage.

Ja und nein. Trilliarden Trillionen. Im Minimum.

Das war eine indirekte Steuererhöhung, gegen die man sich nicht wehren kann.

Und nicht die letzte.

Ab 2026 werden sich die Bürger mit Wohneigentum im Kantons Zürich über einen höheren Eigenmietwert und einen höheren Vermögenswert „freuen“ können. Was höhere Steuern zur Folge hat.

Das linksgrüne Kollektiv mit ihrer Neidgesellschaft wird an der Urne dafür sorgen, dass der Eigenmietwert bestehen bleibt. Wohnen ist schliesslich Luxus, das braucht niemand. Und die Banken freuen sich damit, weil die Leute sonst anfangen könnten, ihre Hypothek zu amortisieren.

Staatliche Betriebe dürfen nie von staatlichen Institutionen kontrolliert werden. Sonst wird dort gemauschelt und gemischelt. Im schlimmsten Fall herrscht dort Korruption.

Ein Blick nach China zeigt, was dort beim Militär für Zustände herrschen. Oder die Causa USAID in Amerika.

Die EKZ sind sofort von einer externen ausserkantonalen Stelle zu durchforsten. Sofort.

Beim AKW kostet eine kWh ungefähr 10 Rp. Bei uns zuhause das zwei- bis vierfache. Alle jammern, ganz wenige sind bereit, dies politisch aufs Tapet zu bringen. BuRa: weiss nöd. Parlament: was kümmerts mich. Links-grün: toll, wir bauen noch ein paar Windredli. Mitte: wir suchen zuerst einen netten BuRa. Freisinn: Hauptsache der Rubel (Entschuldigung: der Franken) rollt.

Ein politischer Trauerspiel der Rechten. Man wartet erst ab, bis die „öffentliche“ Meinung weniger Widerstand erahnen lässt. Nur die „öffentliche“ Meinung wird zu 75% von Linken Medienschaffenden gesteuert!

Susi, Trauerspiel der Linken.

Mein lieber Herr Gantner von der FDP. Sie schreiben „Lampen, Glühbirnen…..“ in einem Artikel über die EKZ. Glühbirnen dürfen schon lange nicht mehr verkauft werden und das andere heisste Leuchte. Die Lampe sitzt in der Leuchte, so verhält es sich. Geschenkt.

Der Punkt ist für mich ein anderer. Nehmen Sie einmal eine EKZ-Rechnung zur Hand. Auf so einer Rechnung ist der eigentliche Strombezug bald der kleinste Posten. Was da on top kommt ist so derart zum Übergeben. Förderbeiträge bis der Arzt kommt. Mit diesen Positionen wird der Kunde schamlos und wehrlos geschröpft, dort ist der grosse Hebel für uns Kunden. Ich will Strom und ich will nicht fördern, das sind blosse Subventionen am öffentlichen Haushalt vorbei für Kreti und Pleti. Unverschämt.

EKZ, Suva, Post, Flughafen AG sind Beispiele von Monopolisten. In unserem Land ist dafür die Qualität der Leistungen meist ziemlich gut, bloss der Preis dafür ist immer Weltspitze. Von den abertausenden Mitarbeitern sind es immer die ganz weit oben welchen den Reibach machen, die sich an einer CS orientieren. So nach dem Motto, wenn die so viel aus der Firma rauben, dann machen wir das auch. Es wäre also eher einmal wieder die Diskussion, was denn ein Lohn ist und was Klauberei ist. In meiner Welt ist alles über 250K im Jahr eine Gewinnschmälerung für die Firma.

Die Steuerbehörden hätten es in der Hand hier eine Grenze zu ziehen. Machen sie aber nicht, Löhne sind der AHV unterstellt und die profitiert in ausserordentlichem Mass von solchen Gagen. Es wird sich also nichts ändern.

Der SVP die Bauern-Suventionen, den anderen Post, Suva, Flughafen, EKZ……

Grundlage für die Räubereien sind die WTO Handelsverträge die uns in den 90′ Jahren unter der Nase durch (Hinterlistig) oktroyiert wurden. Darin wurde nämlich beschlossen das es kein Öffentliches Eigentum mehr geben darf. Daher die vielen tausend Privatisierungen von Service Public hier im Land… sobald es innenpolitisch möglich ist, die Privatisierung unserer Wasserversorgung steht auch schon bei den Wirtschaftsliberalen in den Büchern…

Salü Alex,

alle Kollateralwerte (Netzwerke usw.) gehören uns

Menschen, den geheimen Kreditgebern. Diese werden

regional lizenziert und treuhänderisch verwaltet.

Getäuschte Menschen finanzieren alles und kein

anderer. Das kannst du nicht wissen.

Die so genannten Stromanbieter sind geheime

Inkasso Unternehmen, die für UPU Universal ‚

Post Union arbeiten. Die uns getäuschten

Menschen (Kreditgebern) zustehende Renditen

werden einfach abgezweigt.

Das lässt sich mit einem Buchungsjournal

und internationalen IRS Steuerformularen

problemlos nachweisen. Prüfe nach, du

wirst staunen und dich verarscht fühlen.

überall Selbstbedienungsladen zu Lasten des Konsumenten. Wir bezahlen horrende Strompreise und die Obrigkeiten füllen sich die Taschen. Sauerei

…sie sollten mal sehen wie das wird wenn erst alles Privatisiert wurde, so wie in der EU… die Zwingt die Stromanbieter zu weiterer Spekulation in immer kürzeren Takten so das bereits Strompakete von wenigen Minuten verkauft/gekauft (Spekuliert) werden können… eine typisch globalistisch neoliberale Vorstellung… es soll also ein Hersteller wenn dieser kirzfrisrig höheren Bedarf hat diesen auf die Minute genau einkaufen… ebenso soll das für private Haushalte sein wenn Verbrauchsabhängige Tarife mit den gesetzlich vorgeschriebenen Smartmetern verrechnet werden können…

Die Hinterlist, eine übrigens typisch neoliberale, ist, das nicht per se der Strom so teuer wurde sondern die Netzauslastung. Dies führt dazu das alle Verbraucher mit hoher Leistung die Nutzung von Strom extrem verteuern. Staubsauger, Elektroheizung, Kochen & Backen alles in der Art.

Dazu hat man per Gesetz die Rechnungen so kompliziert gestaltet das ohne besonderes Studium nicht mehr nachvollziebar ist warum die Stromrechnungnso teuer ist. Was fehlt ist 1 Zahl, nämlich der Preis/kW der alle Kosten die sich in der Stromlieferung tummeln beinhaltet.

Ausserdem ist es fragwürdig etwas das als Öffentlicher Dienst (Service Public) anstatt Private for Profit betrieben werden muss auf halb privatrechtliche Wege zu bringen.

Da sieht man die inhärente Unfähigkeit der Wirtschaftsliberalen (SVP, FDP, GLP, Mitte, SP, EDU…etc.) gesellschaftliche Verhältnisse ohne Marktliberalismus aufstellen zu können.

Staubsauger als Kostentreiber? Wissen Sie, wie ein Staubsauger funktioniert? Ich glaube kaum, dass der viel Strom braucht.

Und bei der Stromrechnung einfach den Gesamtbetrag der Rechnung teilen durch die Anzahl kWh, ist das zu schwierig?

Sali Alex,

Die strikte Anwendung des Zweckartikels der EKZ soll die richtige Basis sein? Das kann nicht Dein Ernst sein. Die grossen Erträge werden ja ausserhalb der Stromversorgung generiert. Die Repower verdient ihr Geld gleich wie die AXPO mit Handel und nicht mit Produktion. Ein Handel,ist er noch so klein, bringt er mehr als Arbeit ein. Müsste der Zweckartikel nicht so erweitert werden, dass die EKZ endlich einen gewichtigen Beitrag an die künftige Versorgungssicherheit leisten? Da bringen sie nämlich nur faule Sprüche und mehr nicht.

Wenn Geld bei den Bürgerinnen und Bürgern geholt wird und am Schluss bei den Gemeinden, dem Kanton oder dem Staat landet, so sind dies de facto Steuereinnahmen. Die Besteuerung muss gemäss Verfassung nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit erfolgen. Das ist hier nicht der Fall – im Gegenteil. Am Ende der Kette wird der arbeitswillige Stahlkocher in Emmenbrücke und Gerlafingen arbeitslos.

Als Investor in Solar-Anlagen bin ich der Gier der Strombarone ausgeliefert. Rückspeisevergütung bei CKW und BKW innert kurzer Zeit von 25 Rp. auf 4 Rp. runter. Unter die Gestehungskosten einer Solaranlage. Private aus dem Markt drängen und eigene Contracting Abteilung pushen um noch mehr Marktmacht zu erlangen. Der Auftrag der EWUs muss neu definiert werden. Aktuell bremsen die EWUs die Dekarbonisierung.

Der Sinn und Zweck einer PV-Anlage ist nicht der Stromverkauf, um damit Geld zu machen, sondern der Eigenverbrauch. Die hohe dezentrale Einspeisung in den Sommermonaten bei tiefem Stromverbrauch ist eine grosse Herausforderung für die Netzstabilität. Dieser überschüssige Strom ist wertlos. Der Netzausbau aufgrund von Solar- und Windstrom verursacht hohe Kosten. Deshalb steigt der Anteil der Netzkosten am Endstrompreis immer weiter und ist bald so hoch wie die reine Energie. Das ist der Preis der – hochsubventionierten – Energiewende.

Wir als Produzenten mit Grosssolaranlagen sollten wie die Gemeinden ebenfalls einen Anteil am Gewinn erhalten. Stattdessen werden unsere Vergütungen immer tiefer. Da lohnen sich Investitionen in Solaranlagen auf unseren Gewerbeflächen nicht mehr. Schon heute schafft die EKZ das Wegführen der produzierten Energie bei uns teilweise nicht. Soviel zur Energiewende.

@Ralph Werder

Sie sind nicht weniger gierig wie jeder andere Investor auch. Sonst wären Sie kein Investor sondern ein Wohltäter.

Erkundigen Sie sich noch einmal in der Solarbranche, meines Wissens ist eine Gesetzgebung auf dem Weg, dass alle Stromwerke verpflichtet werden, schweizweit PV-Strom zu -.10/kWh zu vergüten. Fair. Noch besser ist der Eigenverbrauch.

Ich hätte Ihnen noch einen Tipp zum Geld verdienen. Strom einsparen!

An Stromer

Ich gebe Ihnen teilweise recht. Der massive Netzausbau um Strom einzuspeisen ist wenig sinnvoll – das Stichwort muss heissen, dezentrale Lösungen und Zwischenspeicherung. Es gibt aber viele interessante Dachflächen (z.B. Industrieareale / Lagergebäude) die günstige Stromerzeugung ermöglichen aber wenig Eigenverbrauch haben. Aus gesamtwirtschaftlicher Betrachtung macht es wenig Sinn, diese Flächen nur bis zum Eigengebrauch zu belegen. Hier sind clevere Lösungen gefragt und wenn die Netzübertragungsgebühren nicht prohibitiv wären, könnten lokale ZEV’s die Lösung sein.

Wer seine PV-Anlage auf der Basis von Einspeisevergütungen kalkuliert hat, dem ist grundsätzlich sowieso nicht zu helfen. Schon seit Jahren ist klar, dass in Zukunft keine Einspeisevergütungen mehr bezahlt werden kann und wird, sondern dass eine PV-Anlage eigenverbrauchsoptimiert aufzubauen bzw. in ZEV-Verbünden zu gestalten ist. Für Einspeisungen ist das Netz nicht gemacht. Das dauert noch Jahrzehnte.

Das Berater natürlich nicht auf diesen Umstand verweisen ist auch klar. Sie wollen ja eine Ganzdachanlage verkaufen und verweisen immer auf die Effizienz. Und das die Politik diesen Mist mitmacht, auch. Denn sonst gibt’s keine Förderung. Und das wollten ja die Lobbisten erreichen.

„Gewerbler und energieintensive Betriebe (…) können ihre Preise senken.“ Jaja, ganz bestimmt werden sie das. Und nächste Woche kommt der Samichlaus.

sehr geehrte damen&herren von der geriatrie mit kollegen

ich leite ein energieintensives unternehmen dessen produkte zur weltspitze gehören … wir schreiben 0-ergebnisse, überweisen jährlich rund chf 6 mio an die energieversorger für deren übergewinne und haben im wassergeschäft als schärfsten konkurrenten eine bkw-tochter, welche wir mit überhöhten netzabgaben auch noch mitfinanzieren – soviel zur angeblich liberalen wirtschaftsordnung in ch

Ich kenne den VR und bin als Kunde und Steuerzahler bitter enttäuscht.

Runter mit den Strompreisen SOFORT !

Bei all diesen halbstaatlichen Unternehmen, ausgegliedert in AG oder spezialrechtliche AG, finden durch ihre Organe wie Bankrat, Verwaltungsrat Entschädigungen an die Mitglieder im Selbstbedienungsmodus statt. Selbst die Parlamente nehmen wie bei der ZKB kaum Einfluss. Die Parteien bedienen sich ja ebenfalls mit Vergütungen von diesen Mitgliedern an die Parteikasse. Circulus vitiosus oder Perpetuum mobile für Auserwählte!

Unfassbar🥶🥶

Warum sollen sie Preise senken? Gibt eine Bank mehr Zins nur weil es Ihnen gut geht oder gibt es irgend eine Firma, welche Geld an den Konsumenten verschenkt? Die Strombarone haben es sogar noch besser, die Kunden können ja nicht mal wählen.

So und nun die Gretchenfrage – wer ist Schuld daran, dass wir die Struktur haben????

Die Bank, so sie will, erhöht die Dividende. Dies ist auch bei anderen kommerziellen Organisationen so.

@Erich Kohler

Die Zinsen gehen an die Kunden (Betroffene)

Die Dividenden gehen an die Besitzer (Verursacher)

Neoliberalismus, WTO, Privatisierungen, Deregulierung, Liberalisierung und ein den Wahnsinn überschreitender Marktglaube.

Die sozialistischen Schweizer Staatsunternehmen plündern die Bevölkerung nach Strich und Faden aus. Bei den Kapitalisten gibt’s wenigstens noch steigende Aktienkurse und Dividenden.

Mit Sozialistisch hat das gar nichts zu tun sondern mit Globalisierung und Neoliberalismus… und die WTO erlaubt nun mal keinen Service Public mehr und deshalb reisst man das alles ein…

Das ist ja beim EWZ und der Energie 360° nicht anders. Die bauen unter dem Deckmantel der Energiewende ein Energiemonopol mit dem Fernwärmenetz aus und erhalten dafür von der Stadt günstig Kredite. Das Fernwärmenetz wird dann grosszügig kapitalisiert und dem Mieter mit der jährlichen Teuerung verrechnet. Schlussendlich kann er ja nicht wählen.

Ein Bombengeschäft und die Energiebarone teilen sich sich ihr Gebiet in Absprache mit dem Stadtrat auf, damit keine Markwirtschaft zu Stande kommt.

Interessant ist auch wer da alles VR Honorar bezieht. Vom liberalen Stadtrat bis zur ultralinken Nationalrätin werden sie für praktisch null Verantwortung fürstlich entlöhnt.

Die Bürger werden mit sinnlosen Sponsorings und Events bei Laune gehalten und sind happy. Win win für alle.

Fernwärme kst wohl modernes Raubrittertum. In meiner Region steht im SGB Kleingedruckten das man die Preise aufgrund 5 verschiedener Grundlagen erhöhen darf.

Landespreisindex

Preise von konkurrierender Energie.

Preise von Rohstoffen, in diesem Fall Holz

Allgemeine Kosten

…

Nachdem man sich verpflichten musste den Alternativen gibt es nicht oder nur umständlich wird man über den Tisch gezogen. Europa mit seiner alternativen privatisierten Energieplanung ist voll von diesen spekulativen erpresserischen Betrügereien und die derart Betrogenen rufen nach staatlicher Regulierung.

Schon Karl Schweri sprach vor Jahrzehnten von Strombaronen. Heute muss man schonungslos sagen „Strom-Mafia“.

Die CKW lässt im ganzen Gebiet nachts die Strassenbeleuchtung auf Volldampf brennen, selbst auf Strassen und Wegen mit kaum Verkehr. Aber die CKW-hörigen Gemeinderäte machen munter mit, weil sie an dieser riesigen Verschwendung wacker mitverdienen. Wo sind auch nur die Grünen, die dieser skandalösen Lichtverschmutzung Einhalt gebieten?!?

Sag Herrn Zbinden Danke

Der war schon bei EKZ unfähig znd wechselte zur CKW

Schon Karl Schweri sprach vor Jahrzehnten von Strombaronen. Heute muss man schonungslos sagen „Strom-Mafia“.

Die CKW lässt im ganzen Gebiet nachts die Strassenbeleuchtung auf Volldampf brennen, selbst entlang von Strassen und Wegen mit kaum Verkehr. Aber die CKW-hörigen Gemeinderäte machen munter mit, weil sie an dieser riesigen Verschwendung wacker mitverdienen. Wo sind auch nur die Grünen, die dieser skandalösen Lichtverschmutzung Einhalt gebieten?!?

@Rampass

Lichtverschmutzung, das ist wie der Begriff Kinderpornografie, Pornografie für Kinder. Gelle. Nicht einfach nachplappern was irgendwelche Klugsch…… bewusst in die Welt setzen.

Vermutlich handelt es sich noch um Gasentladung, die kann man erst nach 30Min Abkühlzeit erneut zünden. Mit der LEDisierung kann man exakt steuern, da spart man 90% Strom ein wenn auch noch gedimmt wird.

Mit Strom für Beleuchtung lässt sich kein Geld verdienen, das ist viel zu gering. Wärme schenkt ein, Krypto, KI, Kühlen, IT und Elektroautos, all diese angeblichen Errungenschaften. Sie müssen sich schon ins Thema einarbeiten damit Sie verstehen worüber Sie sich auslassen.

Herr Hässig,

geben Sie Ihre KI zurück, diesen IT-Schrott aus Nordkorea brauchen wir nicht. Bitte bitte.

gut geschrieben Alex, und nur weiter so. Man sollte eine massive Preis-Reduktion anstreben und auf der anderen Seite gibt es alternative Technologien wie die Neutrino Technologie.

Danke! Bitte hartnäckig am Thema bleiben. Eine Schwalbe macht noch keine Frühling.

Meine Stromrechnung ist nun doppelt5 so hoch als vor 3 Jahren. Bei weniger Verbrauch wohlbmerkt. Dies hat System

Unser lieber Staat kassiert mit grosser Freude die 8.1 % MWST auf den massiv zu teuren Strompreisen. Also wird sich daran nie mehr etwas ändern. Irgend eine Ausrede (Ukraine, Stromnetz, strenger Winter oder was auch immer) fällt der Branche sicher immer wieder ein.

Der Schweizer Stimmbürger kann über eine Erhöhung vom MWST-Satz abstimmen, und sagt ja JA. Einführung CO2_Steuer dito!! Obl. KrKa. und Vaterschaftsurlaub und obl. Pensions-Kasse, und, und. Und immer mit einer Stimmbeteilung von ca. +/- von 40%. Sooo viele Stimmbürger verlassen sich auf ein betreutes Denken und vergessen damit, dass die Staatsverwaltung immer grösser wird, die wiederum durch alle Leistungs-Träger (ohne Sozialhilfebezüger, Asylanten die mit-profitieren) bezahlt wird. Alle vergessen, dass durch eine absolute Versorgungssicherheit die Freiheit aufgegeben wird.

Es ist an der Zeit, alle Elektrounternehmen zu verstaatlichen, um die Sicherheit des Landes zu schützen.

Die EW’s sind ja schon verstaatlicht: AXPO, BKW, EKZ, EWZ etc.

Sie sollen alle ein Unternehmen sein, mit einer einheitlichen Leitung und einheitlichen Gehältern wie alle Staatsbediensteten. Sie sollen nicht mehr wie private Unternehmen behandelt werden, in denen sie ihre eigenen Gehälter und Boni festlegen können.

Heute verhalten sie sich wie Privatunternehmen mit ihren eigenen Tarifen und allem anderen. Zunächst einmal sollte ein staatliches Unternehmen niemals Gewinne machen dürfen. Sie werden bereits von unseren Steuern bezahlt.

@k.eleni

Die Grundversorgung ist staatlich, aber sie haben das Produkt privatisiert und jetzt wird’s gehandelt. Sollte auch mit sauberem Wasser funktionieren.

EKZ und ewz wildern, auf Kosten der SteuerzahlerInnen, schon lange in der analogen und virtuellen Welt rum.

Stoppen Stoppen Stoppen

Heute hat jeder die Freiheit sich vom Stromnetz abzukoppeln. Das ist das einzige was wir kleine Würstchen gegen die Strombarone tun können. Es ist sogar billiger wie mein Eigenversuch der letzten 5 Jahre mit 2 Gebäuden zeigt. Ein Gebäude ist am Netz, das andere nicht. Beide sind geheizt, haben Licht und versorgen 2 E-Autos mit Strom. Haus am Netz: 4000 CHF Stromkosten pro Jahr. Haus ohne Netz: Investition von 32000 CHF vor 5 Jahren (2x5kW InselWR + 10kW FassadenPV + 46 kWh LFP Batterie). Break even beim Haus ohne Strom wird in 3 Jahren erreicht sein, nach 20 Jahren Betrieb erwarte ich weniger als die halben Stromkosten.

Nach 20 Jahren müssen sie ihre PV-Anlage ersetzen.

Solange die Stromverteiler wohlig eingebettet sind in z.T. sehr langjährigen politisch aufgestellten VR- und GL-Mitgliedern mit äusserst grosszügigen Gehältern + goodies wird sich an dieser Institution wohl nichts ändern!

Eine Frechheit! Den Privat-Haushalten geht’s seit einigen ans Eingemachte mit den hohen Strompreisen und wer profitiert? Die VR, die ohnehin hohen Einkommen der Geschäftsleitungen und der Staat. Eine indirekte Steuer also, die wir Privaten hier zusätzlich leisten dürfen. Wenn der Wettbewerb spielen würde, könnte man sich als Strombezüger den Lieferanten frei auswählen – kann man aber nicht, weil überall mit dem Schreckgespenst „Strommangellage“ Gewinne optimiert und Boni ausgeschüttet wurden. Wie lange lassen wir uns das noch bieten?

Wir werden via Grundversorgung ausgeraubt.

…..somit werden die mit zahlreichen VR-Mandaten ausgestatteten Strombarone den Privat-Haushalten weiterhin hohe Stromtarife zumuten.

Die Arroganz dieser Beamten ist kaum zu überbieten!

Aktuelle Rechnung Stromverkäuferproduzentvertriebler;

Kosten Strom gesenkt !

Kosten Netznutzung erhöht !?

Richtig hinterlistig und unredlich ist das ganze geworden.

Wenn ihr wüsstet für was ihr eure Stromrechnung bezahlt??😂😂😂

Habe 17 jahre in dieser Firma gearbeitet und gesehen für was dad Geld ausgegeben wird,z.b unnnötig Personal einstellen,vorallem beim Betrieb/Unterhalt beim Energiecontracting

Der ganze Betrieb ist völlig aufgeblasen,bestes Beispiel ist das Energiecontracting