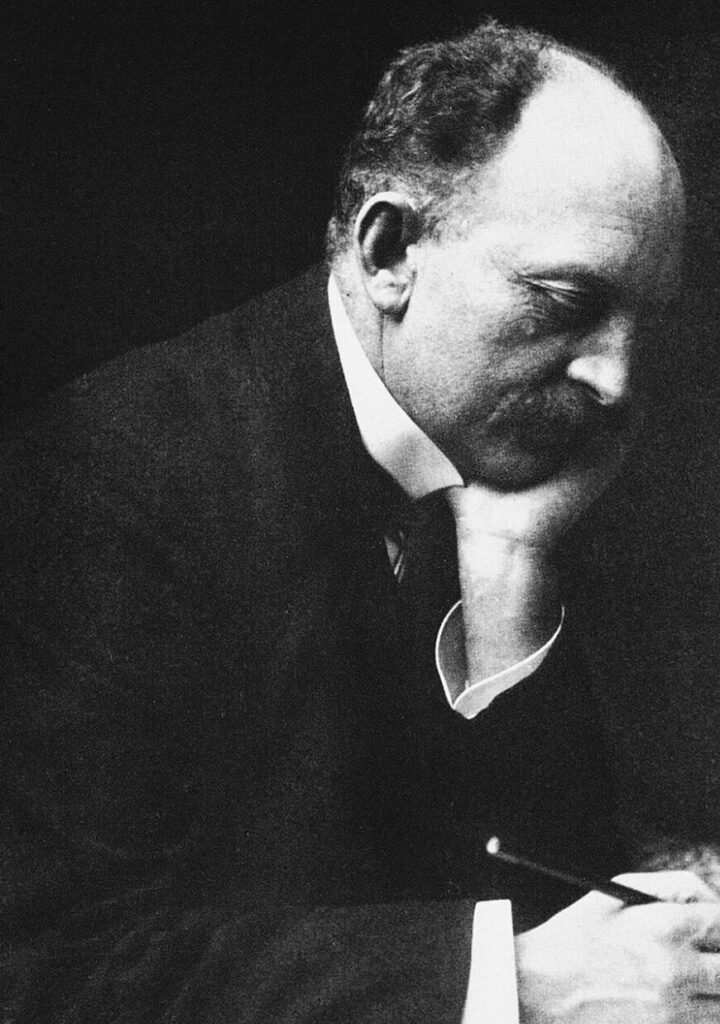

Das Internetportal „Watson“ brachte vor kurzer Zeit einen interessanten Text über den deutschen Maler Emil Nolde und seine Begeisterung für die Berge in der Schweiz.

Nolde kam nach seiner Ausbildung zum Holzbildhauer und Zeichner 1892 nach St. Gallen, um technisches Zeichnen noch unter seinem eigentlichen Namen Emil Hansen zu unterrichten.

Das Kunsthaus Zürich hat vor einigen Jahren folgende Pressemitteilung zu Nolde verschickt:

„Aus Anlass des Jubiläums 100 Jahre Kunsthaus Zürich haben die Mitglieder der Zürcher Kunstgesellschaft das Gemälde „Herbstmeer XI“ von Emil Nolde (1867-1956) für die Ausstellung „Bilderwahl!“ gewählt.“

„Das Bild entstand im Eröffnungsjahr des Kunsthauses (1910) und fand später Eingang in dessen Sammlung.“

„Vom 20. November 2009 bis 7. Februar 2010 wird es unter dem Titel „Aufbruch zu neuen Ufern“ im Dialog mit motivisch ähnlichen Werken zeitgenössischer Künstler wie Monet, Munch, Ensor, Vlaminck u.a. gezeigt.“

Wo sich dieses Gemälde im Moment im Kunsthaus Zürich befindet, weiss ich nicht. Was ich aber weiss ist, dass in der Merzbacher-Sammlung ein Nolde-Gemälde ausgestellt ist.

Diese Sammlung liegt im neuen Kunsthaus pikanterweise direkt neben der Bührle-Ausstellung.

Als der Mäzen Werner Merzbacher 2024 starb, veröffentlichte das Kunsthaus einen ausführlichen Text unter „Das Kunsthaus trauert um Werner Merzbacher“. Später liest man von einem „Hochkarätigen Ensemble moderner Malerei“.

Dort steht wörtlich der ominöse Satz „im Dritten Reich verfolgte Deutsche wie Nolde, Barlach und Beckmann“.

Es fehlte jeglicher Hinweis auf Noldes aggressiven Antisemitismus und seine Mitgliedschaft in der nationalsozialistischen Partei von 1933 bis 1945 als glühender Hitlerverehrer.

Im Sommer 2019 gab es eine berühmte Ausstellung im „Hamburger Bahnhof“ innerhalb der Staatlichen Museen in Berlin.

Unter „Emil Nolde. Eine deutsche Legende. Der Künstler im Nationalsozialismus“ zog sie 150’000 Zuschauer an.

Spätestens seit dieser Ausstellung wusste jeder Kunstinteressierte, wessen Geistes Kind Nolde war. Und dass man Nolde entweder nicht mehr ausstellen kann oder dann nur mit ausdrücklichem Hinweis auf seinen aggressiven Antisemitismus und als Bewunderer von Adolf Hitler.

Angela Merkel liess nach dieser ominösen Nolde-Ausstellung zwei Gemälde im Kanzleramt in Berlin sofort abhängen, obwohl sie die Kunst von Nolde liebt und schätzt.

Im Kunsthaus Zürich schläft man derweil den Schlaf der Gerechten. Der Text des verfolgten Nolde ist geradezu absurd vor dem Hintergrund der historisch belegten Fakten.

Kein Wort über den eingefleischten Nazi-Nolde und seinen ekelhaften Antisemitismus.

Das Kunsthaus übernimmt noch heute das wohlfeile Narrativ von Verfolgung und Widerstand gegen das System der Nazis durch Nolde – von ihm selbst raffiniert und verlogen in die Welt gesetzt.

Wie sind die Fakten?

1937 wurde Nolde als entartet eingestuft und in der berühmt gewordenen Ausstellung von 1937 über die entartete Kunst prominent ausgestellt.

Im Jahre 1941 wurden seine Werke aus der Reichskunstkammer ausgeschlossen. Er durfte nicht mehr öffentlich ausstellen, und in den Museen wurden seine Bilder konfisziert.

Ansonsten liess man Nolde und seine Frau Ada in Ruhe, sie konnten ihren Reichtum geniessen. Der Künstler konnte in seinem Landhaus weitermalen, es gab auch private Ausstellungen ohne Beanstandungen.

Kontrollen und Verfolgungen durch die Gestapo gab es keine. Auch existierte kein Malverbot, wie Nolde meinte, seiner naiven Umwelt nach dem Krieg suggerieren zu können.

Hitler gefiel die Gesinnung von Nolde, aber nicht sein Malstil. Warum?

Weil sich der verhinderte „Kunstsachverständige“ Adolf Hitler mit seinem Malstil nicht anfreunden konnte.

Wie wir wissen, wollte Hitler Künstler werden. 1907 und 1908 hatte ihn die Kunstakademie in Wien als Schüler abgelehnt.

Der folgenreichste Negativbescheid einer Bildungsanstalt der Weltgeschichte. Hitler malte Ölgemälde, Aquarelle und Skizzen.

Erstaunlich gut sogar. Zwei Juden namens Morgenstern und Feingold waren zu dieser Zeit diejenigen, die am meisten Kunst von Hitler kauften und ihm damit den Lebensunterhalt von 1907 bis 1912 in Wien ermöglichten.

Feingold starb in Auschwitz und Morgenstern im Ghetto in Lodz.

Anfänglich war Nolde bei den Nationalsozialisten ab 1933 als Künstler gut gelitten. Als einer der erfolgreichsten Künstler Deutschlands. Er verkehrte mit Nazigrössen wie Baldur von Schirach oder Heinrich Himmler.

Bilder von ihm hingen bei Goebbels, Speer und bei Göring.

Es gab innerhalb der Nazigrössen einen Disput über Emil Nolde, wobei sich Alfred Rosenberg als Gründer des „Kampfbundes für deutsche Kultur“ durchsetzte.

Nolde war während der gesamten Naziperiode ein fanatisches Parteimitglied. 1933 wollte er Adolf Hitler seinen Plan zur Entjudung von Deutschland vorstellen.

Um seine Linientreue zum Nazi-Regime zu unterstreichen, denunzierte er den Maler Max Pechstein.

Nolde schwärzte ihn beim Propaganda-Ministerium als angeblicher Jude an. Mit dieser Denunziation gefährdete er das Leben von Pechstein und seiner Familie.

An Joseph Goebbels schrieb er: „(D)en Nationalsozialismus verehre ich als die besondere und jüngste Staatsform“.

In einem weiteren Brief vom 2. Juli 1938, der sich im Bundesarchiv in Berlin befindet, schrieb Nolde, seine Werke seien „deutsch, stark, herb und innig“.

Er habe „als fast einzigster deutscher Künstler in offenem Kampf gegen die Überfremdung der deutschen Kunst“ gekämpft. Unterschrieben mit „Heil Hitler“.

Im Noldes Landhaus Seebüll ist auch die Stiftung beherbergt. Nolde war einer der reichsten Künstler Deutschlands in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er besass auch eine Wohnung in Berlin.

Seine unstillbare Wut auf die Juden begann früh. Sein erster Galerist Paul Cassirer war Jude. Nolde fühlte sich durch ihn nicht ernst genommen.

Dann Max Liebermann, der ein Bild von Nolde 1910 bei einer Ausstellung der „Secession“ nicht akzeptierte. Nolde schäumte gewissermassen vor Wut.

Den Impressionismus von Max Liebermann bezeichnete Nolde als „süsslich, schwach und kitschig“.

Und er meinte: Die Führer der Secession, Liebermann, Corinth, Pechstein, Segal, seien Juden, ebenso die Kunsthändler und die führenden Kunstschriftsteller und Kritiker.

Noldes Lebenserinnerungen mit dem Titel „Jahre der Kämpfe“ sind voller Invektiven gegen die Juden. Nach dem Krieg liess er dann die inkriminierenden Textpassagen entfernen.

Die Originalausgabe war nur noch bei Antiquaren erhältlich.

Nur der 2013 neuen Leitung der „Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde“ ist es zu verdanken, dass Licht in das düstere Dunkel der Nazi-Vergangenheit von Nolde kam.

Direktor Dr. Christian Ring begann, das Archiv mit dem Motto „Alles muss auf den Tisch“ zu öffnen, und die Ausstellung in Berlin 2019 war das Ergebnis dieser Untersuchungen.

Der Mythos Nolde platzte, und die „Süddeutsche Zeitung“ fragte zu Recht: „Emil Nolde. Wohin mit den Bildern?“

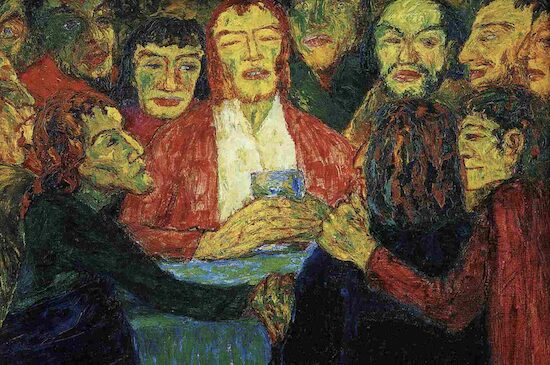

Dies ist tatsächlich heute die Frage. Wie geht man damit um? Gute Kunst und ein furchtbarer Charakter mit unsäglichen Abgründen.

Ein Bildersturm auf Nolde-Gemälde und seine Verbannung in Depots wären falsch. Man sollte sich offensiv mit Nolde in den Museen beschäftigen.

Auf jeden Fall nicht wie das Kunsthaus Zürich.

Es ist peinlich und peinsam, dass eine solche Institution noch heute die Mär der verfolgten Unschuld namens Nolde verbreitet und nicht in der Lage ist, schonungslose Aufklärung zu leisten.

Wir als Kunstfreunde werden an der Nase herumgeführt und für dumm verkauft.

Im Kontext der kontaminierten Bührle-Sammlung und der jüdischen Merzbacher-Stiftung ist dies ein Skandal im Skandal.

Auch äusserst fragwürdig ist, wie das Kunsthaus im Museumsshop „Energy Drops“ und „Allergy relief Drops“ von Marina Abramovic verkauft.

Zum Horrorpreis von 149 Franken für 100ml. Die aufs Geld fixierte, selbsternannte Schamanin zieht dem Kunst-Jetset schamlos das Ersparte aus der Tasche.

Bei den Allergietropfen gibt es Süssholzwurzel als Inhaltsstoff, derweil die begabte Vermarkterin aus Serbien mit ihrer „Longevity Methode“ Süssholz raspelt, auf dass die Kasse klingelt.

wtf🤬

geh arbeiten bro👍

Und wieder einmal hat ein dahergelaufener Möchtegern Journi pardon Konsulent das Gefühl, er müsse als moralische Überinstanz Anderen vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben.

Was hat den Bitteschön die politische Gesinnung mit der Beurteilung seiner Bilder zu tun? Und wieso gilt eigentlich das in der europäischen Menschenrechtskonvention festgehaltene Diskriminierungsverbot aufgrund der politischen Haltung, nicht für den rechten Teil?

Wieder das ellenlange, schlimme Gefasel von Herrn Neff. IP ist wirklich nur noch ein Trauerspiel auf tiefstem Niveau.

Ich glaube einfach, das thema ist zu schwierig für dich….

Ich glaube auch, dass „die Rechte“ oft zu unrecht kritisiert wird. Aber hier im Artikel finde ich, dass das nicht der Fall ist. Es geht dem Autor des Artikel ja nicht darum, Nolde als „entartete Kunst“ nicht im Kunsthaus zu zeigen, sondern den Kontext zu präsentieren. Dafür bezahlen wir doch die massgeblichen Leute in den Museen!

Über die Funktion von Kunst kann man streiten aber m.E. geht es doch darum, dass Kunst Wahrheit ans Licht bringt und uns zu besseren Menschen macht. Die Richtung soll sein „vom Konflikt zur Harmonie“! Und wenn das Resultat ein falscher Schein von Harmonie ist, dann muss daraus wieder der Konflikt erwachsen und daraus wieder die Harmonie.

Kann man Noldes Wert nicht besser anerkennen, wenn man weiss, wie er gedacht und gefühlt hat?

@Ohne Kontext ist nichts

Wenn Neff geschrieben hätte, der durch das Kunsthaus verfasste Lebenslauf von Emil Nolde sei falsch und Nolde ein was auch immer, könnte man ja Ihren Ansichten noch halbwegs folgen.

Neff zielt auf die Zensur von Werken, welche durch einen (gemäss Neff) Antisemiten erschaffen wurden. Das ist nichts anderes als eine Bücherverbrennung 2.0 und grundsätzlich falsch und abzulehnen.

@Supi ja ich bin vom Thema komplett überfordert. Ich verstehe auch sonst nichts, darum wähle ich ja auch nicht links. Nur die Rechten sind so dumm, dass sie für ihr Geld arbeiten gehen, anstatt wie die Linken vom Geld Anderer zu leben. Darum bin ich sehr froh, dass ihr uns Tag für Tag erklärt, was Richtig und was Falsch ist. Dass ihr Verbot um Verbot durchsetzen wollt, damit ja Niemand mehr anders denkt.

Frage: wäre der Neff genau so vorgegangen, wenn der Künstler (wie zahlreiche Künstler effektiv sind) ein linksextremer gewesen wäre?

Interessant – ändert aber die Weltgeschichte nicht. Mag sein, das Nolde ein Nazi und Antisemit war. Stellt sich die Frage, ob er es er ein Opportunist war, wie viele andere.

In meiner Welt ist das Schweigen zu einem Verbrechen schlimmer als das Verbrechen selbst. In unserer Gesellschaft ist es leider umgekehrt.

Das „wer“ ist wichtiger als das „was“? Ich dachte bei Kunst gehts um den Kunstgegenstand und nicht um die Person.

Text nochmals lesen, Tommy!

Dies ist ein sehr bemerkenswerter Artikel. Kunst kann nicht isoliert sondern muss immer im Kontext betrachtet werden. Die Funktion von Kunst ist nicht einfach Schönheit.

Das „Wer“ ist wichtiger als das „Was“? Nein, aber es ist AUCH wichtig. Das Paradebeispiel ist doch der Feuerlöscher im Museum: Wer steckt dahinter, dass er aufgehängt wurde? Ist das jetzt ein Ausstellungsstück oder hat er einen anderen Zweck?

Wer als Kunstbetrachter keinen Kontext erhält, ist doch ein armer Naivling.

who cares? Schnee von gestern. Heute geht es um den Wertewesten und UKR.

„In der Weltpolitik spritzt mancher, der sich als Feuerwehrmann ausgibt, mit Benzin.“ (Bertrand Russell)

Guter Text.

Souveräner Umgang mit Kunst und der Geschichte geht anders – zeigen und nicht schweigen.

Süddeutsche Zeitung, ist wohl eine Witz.

Hoffentlich fährt der Autor keinen Volks-Wagen, sonst habe ich dann auch ein paar Fragen. Oder wenn ich an die Pandemie denke wo alle einfach mitmarschiert sind, da gebe ich rein gar nichts mehr auf jene die bei jeder Gelegenheit Nazi rufen. Ganz schnell ist mitmarschiert, sieht man ja bei den Omas gegen rechts und bei Corona.

So und nun der Hammer. Ernst Röhm, Chef der SA, der war durch und durch schwul wie die halbe Schlägertruppe die er angeführt hatte. Sagt und das jetzt etwas über die Schwulen? Hä? Eben.

Der Autor hier hat wohl Zweifel daran, dass die Besucher vom Kunsthaus selber denken können. Benennen ist ok, ausgrenzen nicht. Zeigen was Sache ist.

Für Kunstinteressierte ein must-read. Ich bin etwas perplex, dass diese durchaus fundierte Kritik auf IP veröffentlicht wird.

Die grosse Frage ist – wann kommt Corine Mauch, als Stadtpräsidentin und Vizepräsidentin des Kunsthauses, endlich in die Gänge? Seit 15 Jahren schaut sie zu und weist jegliche Verantwortung von sich.

Rolf, Du nimmst Dich selbst zu ernst. Wenn Du was könntest, dann würdest Du woanders veröffentlichen.

Mauch, ist beschäftigt mit Häusernamen und Förderung von Queers!

Spannend, wie die Nazis auf diesem Blog keinerlei Zusammenhang mit ihrer eigenen Gesinnung und dem hier offen zur Schau gestellten Hass gegenüber allem fremden sehen können. Der Lukas marschiert schon so lange im Gleichschritt, wahrscheinlich traut er sich den Blick in den Spiegel nicht mehr.

Was auch alle wissen:

bis 1945 waren in Deutschland gefühlt 70% Nazis oder zu mindest stille Sympathisanten (PS: in der Schweiz auch 30%????), ab 1946 gab es KEINE Nazis mehr, geschweige deren Sympathisanten.

Fragt mal bei den 90+ jährigen als Beweis, KEINER war dabei!

Geschichten vor 80 Jahren werden aufgewärmt, gähn

Diese Sammlung liegt im neuen Kunsthaus pikanterweise direkt neben der Bührle-Ausstellung.

Nolde, Bührle,…you name it. Geld stinkt nicht. Schon gar nicht in Zürich, wo es nach Rosen schmeckt.

Ja und???

Der Beitrag von Herr Neff überfordert die meisten Leser hier, welche sich durch Ignoranz und einfachstes Gebahren auszeichnen. Es handelt sich dabei meistens um jüngere Bankangestellte, welche von Tuten und Blasen null Ahnung haben aber den grossen Zampano markieren.

Die Beispiele von Künstlerinnen und Künstlern mit grossartigem Schaffen und schlimmen Lebenswandeln füllen viele Bücher. (Dabei ist natürlich nichts schlimmer, als eine Kontaktschuld zu einem Nazi oder gar den Nazis.)

Wenn ein einwandfreier Lebenswandel Voraussetzung für ein grossartiges künstlerisches Werk wäre, wären die Betreffenden keine Künstler, sondern… – Heilige.

Respektive, es zeigt, dass Kunst zu 99% aus woker Überintetpretation besteht und die Aesthetik sekundär ist. Ist übrgens bei der Musik am ESC auch so.

Und? Wird das Bild besser oder schlechter durch die politischen oder ethischen Ansichten des Künstlers? Viel Lärm um nichts, einiger auf Staatskosten lebender Wichtigtuer.

Und wieder fängt das Geschimpfe um das Kunsthaus an, wie seit (zu!) vielen Jahren schon.. Nolde war ein begnadeter Künstler, Maler und darum hängen seine Bilder in den Museen, weltweit. Auch in der Schweiz gab es hinauf bis in aller-allerhöchste (!) Stellen, im kath. St.Gallen wie Zürich, viele eifrigste Mitläufer.. „Weltstardirigent“ Karajan zB. war derart begeistert, dass er gleich zweimal der Partei freudigst beitrat.. —– Alles Tempi passati! Die seit sehr vielen Jahrzehnten altbekannten Beschimpfungen jüdischer Seite gegen das Zürcher Kunsthaus ebenfalls. Dem kunstbegeisterten Grossindustriellen Bührle und seiner Familie sei Dank, dass das Kunsthaus überhaupt existiert, weltberühmt wurde und ist! xxx-Millionen sponsorte die Familie und ohne diese wäre das Kunsthaus noch heute ne unbedeutende Provinzbühne.. Wäre ich „Bührle“, ich hätte die Bilder längst zurückgefordert..

Ach Rolf.

Also ich wusste es nicht. Es ist mir auch jetzt noch egal.

Im Gegensatz zu den unzähligen klugscheissenden Pseudo-Experten, moralisch abgehobenen Heuchlern und vermeintlichen Gutmenschen, die auch nach über 80 Jahren nicht müde werden, allen zu verplappern, wie ethisch, sauber und moralisch einwandfrei sie sich damals verhalten hätten. Und dieselben waren vor 5 Jahren die stärksten Impfpflicht-Befürworter und sitzen heute noch mit FFP2-Maske alleine im Auto…

Ich denke Herr Neff schreibt es richtig: Nicht canceln und verstecken, aber korrekt und transparent damit umgehen und vor allem keinen falschen Unsinn hinschreiben. Obwohl ich mich schon wundere wie man so einen Seich in 2025 bringen kann (recherchiert da keiner? Ist das bewusst falsch geschrieben worden?).

Zu den vielen erbärmlichen Kommentaren hier im Forum muss man nichts mehr sagen. Höchstens: Geht bitte wieder woanders hin!

Fääger Du solltest das mit dem Denken sein lassen. Kommt offenbar nichts dabei raus.

Sehr guter Artikel der ein heikles Thema gut darstellt.

Danke für die interessanten Informationen. Passt zum feuerroten Zürich. Wie wir ja nun von der fast Innerschweizerin Alice W. von der AfD erfahren haben, war ja Hitler ein glühender Sozialist.

goebbels sagte, daß die nsdap die einzig wahre linke partei in deutschland sei.

Ich hatte einen Traum.

Die Kunstakademie hätte Hitler damals nicht abgelehnt, sondern angenommen. Dann wäre er heute vergessen als einer von zehntausenden mittelmäßigen Künstlern, und der Zweite Weltkrieg hätte nicht stattgefunden.

Da ist die seinerzeitige Schlagzeile „Franz Ferdinand lebt, Weltkrieg irrtümlich ausgetragen“ ein Klacks dagegen.

Einwand auf Noldes bemalte Leinwände. Ich meine er war ein grosser Maler. Untier von Mensch aber, der Nationalsozialismus dekonstruktivistisch. Wie also all jene verstehen die grosse Werke hinterliessen aber angedient ? In der Architektur Miese van der Rohe. Heidegger philosophisch – Ist das noch Philosophie ? Céline Schriftstellerisch. Benn schwankend – Profitierend letztlich. Die Listung geht weit . C.G.Jung beispielsweise – Er immerhin hatte sich bald darauf entschuldigt . Die Entgleitung gesehen . Ich meine das mache Unterschied.

Ich hatte mich 1977 intensiv mit Nolde beschäftigt . Schreibe das nun aus dem Gedächtnis . Will sagen dass schon damals völlig klar war, was nun auch in diesem Artikel steht – Nolde als Postkartenmaler nachdem er als entartet galt . In den Biographien die damals gängig war seine Nazifaszination voll erwähnt . Müsste wenigstens in einem Satz in weiterer Veröffentlichung erwähnt.

Wenn ich mich recht entsinne war es 1933, als Hitler zum „Man of the year“ vom Time Magazine gekürzt wurde – wohl gemerkt, von einem Mainstream Medium. Also waren es nicht nur die eingeschworenen Nazis, welche Hitler bejubelten, sondern ein breiter Teil der Masse. Heute auf jene mit dem Finger zu zeigen ist keine grosse Leistung und zeugt eher von einem kläglichen Versuch, den Künstler mit brauner Farbe zu beschmieren.